Pater Noster 1, 2016, Oil on canvas, 259.1 x 193.9 cm

Pater Noster 1, 2016, Oil on canvas, 259.1 x 193.9 cm

Born in Seoul, South Korea

Lives and works in Jeju, South Korea

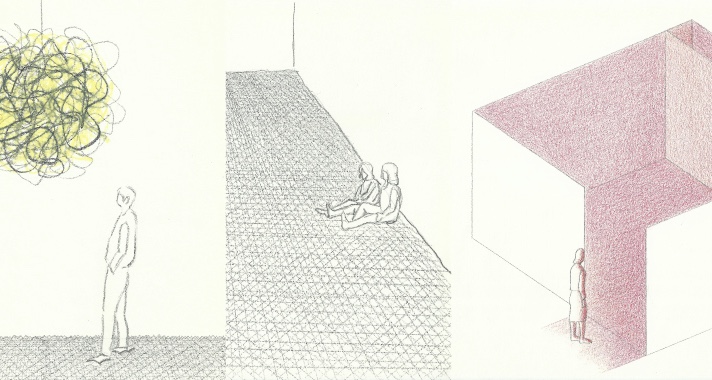

Born and raised in Seoul, Gigisue is an emerging Korean artist who utilizes various media such as painting, drawing, installation, and video to visualize emotional conflicts she had encountered in adolescence and ultimately to seek reconciliation through her works. She fuses figurative and abstract painting styles to merge the personal with the political: in exploring the personal relationship with her father, Gigisue investigates the impact of patriarchy and capitalism on modern familial relations.

Father Still Life is one of Gigisue’s representative series in which the artist overlaps scribbled drawings on top of still-life paintings drawn faintly. The painting captures the artist’s anguish in dealing with her father’s love which seemed to last perpetually at the time but came to change and ultimately disappear. The still-life in the background signifies the legacy of her father which hovers between spiritual immortality and physical annihilation, while the overlaid scribbled drawings represent happy memories the artist treasures of her father. While Gigisue explores the discrepancy between the ideal and reality, nevertheless she finds a certain existential truth of life in the interplay between the signifier and the signified.

Gigisue has a reputation of participating in the Dior Lady Art project in 2023 and 2021. In 2020 and 2018 Gigisue had her solo exhibitions <The Broken Flower> and <Father Still Life> at 313 Art Project. Her group exhibitions include <Gate> at 313 Art Project, Seoul (2020); Gyeonggi Museum of Art, Gyeonggi-do (2017); Sunggok Museum, Seoul (2016); and Kansong Art and Culture Foundation, Seoul (2016). Her works are included in Louis Vuitton Foundation collection.

지지수는 회화, 드로잉, 설치, 영상 등 다양한 장르를 활용해 자신과 타자, 혹은 외부 세계 간의 심리적 갈등을 작품에 담아내며 화해의 가능성을 모색한다. 작가는 작품에서 개인적인 경험을 다루면서도 그와 필연적으로 연결된 현대 사회 구조를 통찰하며 관객들이 작품에서 여러 의미를 찾아볼 수 있도록 이끈다. 그는 특히 복잡한 기억으로 남아있는 아버지와의 관계를 바탕으로 가부장적 사회 풍조와 자본주의가 현대 가족 관계에 끼치는 영향을 통찰하고, 작품을 매개로 내면적 화해와 치유의 방향을 찾고자 한다.

작가의 대표적인 회화 시리즈 ‘Father Still Life’는 엷고 흐리게 그려진 정물화 위에 작가가 어린 시절 아버지와 함께 그렸던 낙서 드로잉을 두껍고 입체적인 느낌으로 중첩하여 완성한 작품이다. 이 작업은 영원할 것만 같았지만 시간의 흐름 속에서 변하고 사라지게 된 아버지의 사랑에 대한 작가의 고뇌를 담아낸다. 배경으로 그려진 정물화는 정신적인 영원과 물리적 소멸 사이를 부유하는 아버지의 사랑 그 본체를 의미하며, 그 위에 겹쳐진 낙서 드로잉은 작가가 마음속에 간직하고 있는 아버지에 대한 행복한 기억을 구체화한다. 아버지의 사랑이라는 본질적 존재에 대한 이상과 실재의 불일치 속에서 작가는 괴리감을 느끼는 동시에 자신의 실존적 의미를 발견하고, 상징과 진실 사이를 끊임없이 오가는 삶의 단상을 보기도 한다.

지지수는 2023, 2021년 디올에서 진행한 Dior Lady Art 프로젝트에 참여한 바 있다. 2020년과 2018년 313 아트프로젝트에서 각각 개인전 <The Broken Flower>와 <Father Still Life>를 열었으며, 그룹전으로는 313 아트 프로젝트에서의 <Decision to Discuss>(2022), <Gate>(2020) 외에 경기도 미술관 (2017), 성곡미술관 (2016), 간송미술문화재단 (2016) 등에 참여했다. 그녀의 작품은 Louis Vuitton Foundation에 소장되어 있다.

GIGISUE, THE BROKEN FLOWER.

지지수, 파괴된 꽃.

지지수의 새로운 연작은 아버지의 대지 (Fatherland)의 전조 아래 전복과 회복의 모두스 오페란디(Modus operand : 작동방식)를 변주하고 있다. 우리 시대의 모순어법인 파괴는 예술적 창조의 도구로서 오롯이 그 의미를 드러내고 있다.

여러 회화와 도자기 그리고 영상이 한데 어우러져 심상의 무대 한 장면 같기도 한 풍경을 자아낸다. 이들이 이루는 정경은 그 자체로 하나의 정물화를 연상시킨다. 새로 선보이는 영상 작품들은 플로럴 모티브의 반복을 활용하며 확장하고 있다. 덧없이 흘러가는 시간을 닮은 꽃장식은 작가가 사라져버린 아버지의 사랑에 바치는 송가에 다름 아니다. 이번 전시의 이면을 흐르는 화두는 끝끝내 치유될 수 없는, 분절된 시간으로 기록된 아버지의 불멸의 죽음일 것이다. 내면의 상실에 시대의 설움이 상응할 때, 은밀하지만 가끔은 신랄한 해학이 넌지시 균형을 이룬다. 아상블라주, 회화, 오리기 등 여러 기법을 활용하고 있지만 무엇보다 다양한 층위의 구성이 돋보인다. 두텁게 덧칠한 터치, 캔버스나 도자기에 흩뿌린 안료들은 모두 « 좋은 기법 »에 대한 항거로서, 수백 년을 이어져온 전통뿐만 아니라 근대성의 얼룩이 묻은 관습과도 대화를 이끌어내며 막힌 숨을 틔운다.

A Rose is a Rose is A Rose

장미는 장미이고 장미이다

<Fatherland (The Field of Flower) 2020>는 가부좌를 하고 있는 젊은 여성을 보여준다. ‘아빠다리’라고 불릴 만큼 전통적인 아버지의 자세를 취하고 있지만, 손짓은 어린아이의 순수함과 여성성을 동시에 지니고 있다. 꽃을 만들고 있는 것이다. 흰색 티셔츠에 회색 남자 내복 차림으로, 여자는 종이를 접으며 자그마한 무언가를 만들고 있다. 하얗고 노란 정사각형 색종이를 여러 면으로 접어 꽃부리 모양을 내는 것이다. <Fatherland, Real Flower Making (2020)>에서는 ‘진짜’ 빨간 장미가 피는 모습을 볼 수 있다. 빨강이 상징하는 바는 모두가 알다시피 사랑이다. 이 작품을 필두로, 가로로 긴 스크린이나 분할 화면 위로 비치는 연이은 영상 작업들 속에서 작가는 영상 매체의 속성인 반복을 꾀하고 있는데, 이 루프 효과는 동요 ‘꽃밭에서’의 반복 재생으로 한층 강화된다. 해체에서 재구성으로 나아가는 이러한 관습의 역행은 시간을 거슬러 오르고픈 듯하다. 이 과정은 영상의 기계적인 규칙성과도 연관이 있지만 그 안에 깃든 기억, 그리고 소용돌이처럼 끝 간 데 없이 곱씹게 되는 애도 작업과도 관계가 있다. 이처럼 독특하면서도 반복적인 작업에 몰입한다는 차원에서 지지수의 작품들은 17-18세기에 서양에서 발전한 풍속화, 특히 네덜란드의 베르메르나 프랑스의 샤르댕의 그림들을 연상시킨다. 베르메르의 작품 중에서는 루브르 박물관 소장품인 <레이스를 뜨는 여인 (1669-1671)>을 예로 들 수 있을 것이다. 이 소품 속의 빨간 털실을 보면, 그 부분을 그릴 때 작가가 캔버스 위로 물감을 자의대로 부어 흐르게 했다는 것뿐만 아니라 하얀 레이스로 표현된 ‘성인 여성’으로의 이행을 상징하는 생리혈 또한 암시하고 있다는 사실을 알 수 있다. 장-시메옹 샤르댕의 <팽이를 돌리는 소년 (1738, 루브르 박물관 소장)>은 돌아가는 팽이를 응시하는데 여념이 없는 어린 소년을 그리고 있다. 주체와 객체가 등장하는 풍속화들은 교묘한 술책으로 그림이 지니는 연극적 속성을 거부한다. 주체, 즉 작품 속 인물이 객체, 어떠한 일이나 대상에 집중함으로써 관람객의 존재로부터 벗어나는 것이다. 여기 In The Flower Field 의 경우도 마찬가지로, 명상적 자세와 여성의 얼굴이 잘 보이지 않는다는 점에서 일맥상통한다. 그녀는 스스로가 모티브가 되고, 이는 가상의 장식 효과를 삽입함으로써 강조되고 있다. 영상들의 배경음악으로 활용된 동요 ‘꽃밭에서’는 정원에서 아이와 아버지가 함께 한 단란한 순간을 노래하고 있는데, 꽃으로 상징되는 삶의 개념을 환기시킨다.

But A Rose Has Bones…..

그러나 장미에는 가시가 있다……

보호받아야 할 유년기가 나락으로 떨어지는 실락원은 강력한 창작의 양분이 되어, 이를소재로 한 작품은 개인사를 넘어 모두의 공감을 불러일으키는 서사, 즉 모방의 역설을 스스로 선택하는 여성들의 이야기로 발전하는 듯 하다. 수예 도서의 온순한 외양 아래에는 실로 해방에의 의지와 현실의 경계를 뛰어넘어 새로운 지평을 열고자 하는 열망이 꿈틀거리고 있는 것이다. 이 시점에서 피필로티 리스트의 1997년 작, <Ever is Over All>이 떠오른다. 이 작품에서 작가는 온화하고 부드러운 하늘색 원피스를 입은 여성이 꽃대로 자동차의 유리창을 연이어 깨뜨리는 모습을 슬로우모션으로 보여준다.

피지배자들은 지혜의 여신 메티스의 책략을 빌려 지배자들이 승리했다고 믿게 만들었다. 하지만 꽃이 있으면 가시도 있는 법이다. 지지수는 이 영상 장치를 활용하여 살아있듯 움직이는 회화를 그려내는데 이는 피필로티 리스트의 감수성과 맞닿아 있다. 이 작품의 날카로운 색감은 ‘비디오 아트의 선구자’인 백남준이 개척한 미디어 역사의 계보를 잇고 있는데, 백남준은 직접 본인의 작품을 스크래치와 기법의 결함을 이용하여 해체한다. 이러한 시도는 피필로티 리스트의 초기 설치작에서도 드러난다. 그러나 지지수 작품 속의 그은 줄, 스크래치, 벗겨낸 부스러기 및 여타의 긁어낸 자국들은 창작 속에 내재된 분노를 나타낸다. 이 작품에 부제를 붙인다면 «그녀가 말한다, 파괴라고.»가 어울리지 않을까.

작품에서 장면이 중첩되는 양상은 미장아빔으로 작용하여 영상 내에 꽃이라는 장식용 모티브를 만들어낸다. 꽃잎은 꽃을 이루는 구성요소이다. 이 꽃잎을 뜯어내거나 영상을 거꾸로 재생시키며 지지수는 꽃의 구조를 해체하고, 하나의 체계 안에 속해 있다는 것을 드러낸다. 이 체계는 더 큰 질서 속에 속하고, 이 질서는 다시금 여러 전통적 재현을 통해 계승되는데, 작가는 이를 비틀고 와해시킨다. 풍속화, 그 중에서도 유럽에서 식민지화가 한창일 때 탄생된 꽃 정물화는 이를 잘 보여주는 사례이다. 우리는 17세기에 특히 튤립 시장이 얼마나 번창했었는지를 잘 알고 있다. 욕망의 유통이 상품가치를 대체한 것이다. 꽃의 언어는 사랑의 언어이다. 아버지에 대한 사랑이 상속받은 토지보다 우위를 점하는 가치의 전도가 일어났다.

Painting as palimpsest: create the new on the past

팔림세스트(겹의 언어)로서의 회화: 과거 위에 새로움을 창조하다

꽃 그림 위를 죽죽 그은 오일 파스텔의 흔적 아래, 혁명이 진행 중이다. 우선, 행위적 추상이 그러했듯이 기법의 파괴와 재현과의 단절을 들 수 있다(<Father Still Life>0112 M.P, 2020). 크레파스는 전통에 충실한 유화를 레디-메이드로 삼으며 그 존재를 지우는 듯하다. 이 팔림세스트 효과는 라우센버그의 1953년 작 <Erased De Kooning>처럼 새로운 시대로의 전환을 알리는 오마주일지도 모른다. 그림 속의 이러한 대립은 최신작인 도자 조형의 미장센에서도 엿보이는데, 마찬가지로 보수적인 예술과 관습의 혁신 간의 단절에 기인한다. 대규모 연작인 <Fatherland, Spirit Mountain, 2020> 앞쪽에 섬세하게 배치된 작은 도자 상(像)들은 연극 무대의 소품과 같은 역할을 하고 있다. 이들의 크기는 서구의 전통 부장품들, 그러니까 15세기 디종에서 클라우스 슬루테어가 부르고뉴 공의 묘를 위해 만든 ‘상복을 입고 눈물 흘리는 상’들과 비슷하다. 한복의 긴 소매와 높게 올라오는 깃은 대리석 관을 받치며 애도하는 조각상들의 흰 로브를 연상시킨다. <Fatherland Paintings>에서 영감을 받은 이 도자 조형들은 회화의 균열을 가르고 나온 입체적 발현이다. 그도 그럴 것이, 유화의 매끄러운 표면 위를 문지른 흔적들은 애벌처리로 바른 젯소가 드러난 듯한 착각을 부른다. 크리스탈의 예리한 가장자리들은 위험 경보를 울리고 있다. 이 작은 인형들의 부대는 장례의 상징들로, 내세로의 여정에 고인들과 동행하는 중국의 명기(明器)나 이집트의 우샤브티와 다름없다. 받침돌이 아닌 평면 구도 속에 설치된 이 상들은 숨죽이고 있는 마리오네트들처럼 퍼포먼스 수행의 가능성을 드러내고 있으며, 초석을 평면, 즉 평판이나 바닥, 단상으로 대체한 현대 조소의 역사에 대한 암시이기도 한다. 이와 같은 수평성은 회화적 재현과 단절하며 작가의 공간을 받침에서 무대의 단으로 확장시킨다.

New territory, reparation

새로운 지평, 회복.

마이크 켈리가 자신의 에세이 <Playing with Dead Things, 1992> (2005년 겨울 프랑스 국립현대미술관 잡지인 ‘레 까이에_Les Cahiers’에 게재)에서 언캐니, 즉 두려운 낯설음에 대해 언급한 바와 같이, 비율의 개념은 여전히 익숙함과 거리감이라는 동시다발적인 양가감정의 뿌리이다. 프로이드가 1919년에 출간한 논문의 제목이기도 한 <Das Unheimliche_언캐니>는 가정(독일어로 heim), 즉 집에 대한 레퍼런스를 외시(外示)한다. 지지수의 작품세계에서 이는 아버지의 유산인 땅, 친밀하면서 동시에 두려운 ‘Fatherland’로 치환된다. 꽃, 차를 아낌없이 내주는 제주도의 땅 (지지의 아버지의 고향)은 한 존재의 지평이기도 하다. 지지수의 작업은 아버지의 부재로 대표되는 이 영원한 상실감뿐만 아니라 상징적인 ‘부계성’으로 말미암아 모태 너머까지 확장되는 내면적 축조에 대해 이야기하고 있다. 도저하게 흐르는 애수는 애도에 삼켜지는 대신 이를 양분 삼아 새롭게 체화된 오브제, 장면, 지평으로 탈바꿈시킨다. 지지수는 자신만의 예술을 찾아낸 바로 그 곳, 언제나 현재 시제로 되풀이되는 과거의 폐허 속에서 자신의 이름을 짓고 쌓아올렸다. 낙하의 일시적인 유착은 도자기 판에 일종의 취약성과 운동성을 부여하고, 지지수는 이미지들을 정지시켜 이 순간을 스냅으로 담는다. 크리스탈 구조물, 거즈, 회화들에는 고급 재료들과 평범하고 일상적인 재료들뿐만 아니라 수리와 손질에 쓰이는 재료들이 뒤섞여 있다. 수리와 치유를 위해 일종의 왁스처럼 이것 저것들이 모이는 것이다. 청산가리를 니스처럼, 은가루를 먼지만큼이나 잘 활용할 줄 알았던 지그마르 폴케의 그림과 맞닿는 지점이다. 약인 동시에 독이기도 하기에 유익을 얻으려면 적절한 비율을 지켜야 하는 ‘파르마콘’인 것이다. 그러므로, 점토로 만들어 채색한 이 인형들도 그 비율 속에서 존재하고 있다. 입체감 있는 회화인 동시에 추락에 그 기원을 두고 있기에 하이브리드적인 이 동상들은 단상에서 그림자 극을 만들어낸다. 이들은 회화의 반면이고, 회화의 대척점에 서 있다. 작가는 한국의 전통 풍경화를 한 번 비틀어 서양의 꽃 정물화와 융합하며 풍경에 대한 새로운 시각을 선사하고 있다. 자연의 한 조각, 편린은 하나의 틀이자 액자로, <Fatherland Paintings>가 이를 잘 보여주고 있다. 머나먼 어딘가를 상기시키는 세룰리안 블루는 유럽의 미술관 관람객들에게 조금은 더 친숙할 푸른색, 레오나르도 다빈치(암굴의 성모_루브르 소장, 1483-1486)나 요하힘 파티니르(성 제롬이 있는 풍경_루브르 소장, 1516)가 즐겨 썼던 그 색감과 공명한다. 빠른 붓터치로 만들어낸 안개낀 듯 오묘한 효과와 점묘법은 속도감을 더하고, 빗물 혹은 폭포를 연상시킨다. 이는 조선시대(12-19세기) 풍경화의 대표적인 특징으로, 그 중에서도 겸재의 화풍과 닮아있다. 17세기(1676-1759)에 주로 활동한 이 산수화의 대가는 <만폭동도萬瀑洞圖>로 그 명성을 떨쳤는데, 중국의 풍경화에서 영감을 얻던 동시대의 다른 화가들과는 달리 정선은 한국의 산천을 직접 답사하여 화폭에 담는, 진경산수화(眞景山水畵)를 그렸다. 수직준과 미점 등을 빠른 필법으로 푸르스름하게 표현하는 것이 특징이다. 한국화에서 사용되는 재료들이 묽고 습윤성이 높아 붓터치들이 폭포와 유사한 느낌을 주기도 한다. 산? 아니면 폭포? 이건 꽃일까 아니면 색색깔로 거칠게 그은 자국들일까? 수직으로 긴 패널들은 병풍을 환기시키는 3매화를 이루고 있고, 스크린은 영화적 효과를 선사한다. 액자에서 벗어난 캔버스들은 달리는 기차에서 보는 풍경처럼 허구적 세상의 한 단면을 담은 창과 같다. 물론 여전히 회화이지만, 비브라토 효과가 가미된 것이다. 하지만 전통적 시정(詩情)에 바치는 이 헌사는 구도의 길이 부재한다는 점에서 반박된다. 기실 문인화에서 풍경은 깨달음으로 이어지는 내면의 철학적 여정이다. 지지수의 작품에서 푸른색은 작가 자신의 내밀한 영원한 평화의 정신적 표현이지만, 겸재가 추구하던 불교의 바즈라야나와 같은 금강승의 가치와는 연관이 없다. 선명한 색감의 덧칠이 불러온 사실성(史實性)은 결정적 청원에 해당한다. 즉, 회화 속에 녹아들었던 아버지에 대한 헌시가 재현 그 자체 속에서 균열로 환원된 것이다. 모든 것이 표면으로, 표면의 물리적 표현과 기법의 미장센으로 귀착된다. 혈연의 단절이 바로 이 순간 캔버스 위에 펼쳐진다. 철학적 산책 대신, 지지의 그림들은 심리적 애도와 아버지를 향한 억압된 사랑을 내포하고 있다.

The same but other … repetition and difference

같지만 또 다른…… 반복과 차이.

종이를 접었다 폈다 하며 꽃을 만드는 행위, 그리고 유화 위에 크레파스로 줄을 그어 유화칠을 긁어내 그 토대를 드러내는 행위를 통해 이중의 교류가 생겨난다. 억압된 것, 육체의 형언할 수는 없지만 가시적인 기억이 표면으로 부상하는 것이다. 잔상효과와 ‘현재에서 재구성된 과거’는 <Similar Figures, 2019> 연작 속 무언의 행위들을 통해 조우한다. « 추상화는 (주제가 필요하고 이미지가 되어야 하는) 구상예술만큼이나 예측 불가능하지만, ‘주제’가 작업이 진행되는 동안에만 구상되는 한 추상은 구상과 구별이 된다. 추상은 내가 무엇을 표현하고 싶은지도, 어떻게 시작해야 할지도 모른다는 것과, 이미지가 되어야 하는 주제에 대해 막연한 생각밖에 없다는 것, 그래서 오직 무지와 태평함이 유일한 동기이므로 나는 시작할 수 있다는 것을 전제로 한다. (여기서 ‘오직’은 생명과 다름없다!) 게르하르트 리히터, 메모, 1985, Textes, 2012년 Les Presses du Réel 출판사, p.134 » 지지수는 유화 물감과 파운데이션을 활용하여 데칼코마니 방식으로 현대판 예수의 수의 모티브들을 구현했다. « 내 안에 있는 아버지의 존재를 숨길 수 없다 »라고 작가는 말한다(<Similar Figures>, 작가 노트, 지지수, <Flower Field>, <Fake Flower Origami>, Loop 2015, p.101). 화가들이 색을 칠하는 이유는 여자들이 화장을 하는 이유와 같다. 드러내보이는 동시에 감추고 싶은 것이다. 지지수는 산업화 이후의 가부장제라는 질서의 몰락을 목도하는 한 세계를 대상으로 재현적 표현의 규범에 균열을 내며 다시금 마법을 건다. 지지수의 작품들은 비웠다 다시 채운 오브제들이자 상실을 내재한 메멘토 모리들로, 새로운 이야기에 숨을 불어넣는다. 마지막 비디오 작품인 <Wombmorphia, 2020>에서는 아주 오래전부터 여성의 성기를 공동(空洞)이나 결핍되어 불완전한 것으로 바라보는 남근 중심주의를 비꼰다. 노란 데이지 꽃 문양이 새겨진 빨간 비닐봉투는 회색조 속에서 두건을 쓴 여성의 형상과는 대조를 이루고 있다. 작가는 현대판 빨간 모자 소녀가 되어, 여러 신화들과 그 기원이 종종 여성혐오적이라는 사실을 명확히 인지한다. 하지만, 여기서 슈퍼마켓 비닐 봉지로 나타난 육체의 상품화가 이상적인 내러티브에 제동을 건다. 대상화된 여성은 두건을 쓴 누군가를 발견하고는 물러나고, 새롭게 등장한 이 여성은 자신의 기존의 지위를 비웃고 조롱하며 이를 창조적인 행위로 탈바꿈시킨다. 원형이 된 상품은 창의력의 원천이 되고, 이 동화를 재활용하여 비유로 삼아 가면을 벗기고 허울뿐인 실체를 밝혀낸다. 파괴된 꽃은 이제 구원의 상징이 된다.

01.15.2020

마리 드 브르제롤 (Marie de Brugerolle)

SELECTED IMAGES